Biodiversa+ ist eine Partnerschaft bestehend aus über 80 europäischen und außereuropäischen Partnern. Gemeinsames Ziel ist es Biodiversität zu erforschen und Grundlagen für den Erhalt und die Förderung derselben zu schaffen. Ein besonderer Schwerpunkt der Partnerschaft liegt in der Angleichung europäischer Standards im Bereich Biodiversitätsmonitoring. Dafür wurde innerhalb der Partnerschaft auch eine Reihe von Pilotstudien gestartet, in denen in verschiedenen Partnerländern Biodiversität mit teils innovativen Methoden erfasst wird.

Die Pilotstudien IAS und ABMS werden beide vom dänischen Biodiversa+ Partner unter dem Bundesministerium für Umwelt koordiniert und umfasst insgesamt 15 teilnehmende Länder. In all diesen werden autonom Daten erhoben, die dann in Dänemark zentral zusammenlaufen und ausgewertet werden.

Background und Projektbeschreibung

Für die Biodiversitätserhebung werden zunehmend Ansätze gewählt, die eine automatisierte Datenerhebung (z.B. Klänge und Bilder) mit der Bestimmung über eine KI (Künstliche Intelligenz) verknüpfen. Vielfach sind diese Systeme allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Die KI muss ausreichend trainiert werden, um zuverlässige Ergebnisse zu geben. Die Zuverlässigkeit der Bestimmung hängt auch maßgeblich von der Qualität des gesammelten Datenmaterials ab. Weder für die Datensammlung noch für die Datenauswertung gibt es bislang einheitliche Standards. Besonders vielversprechend ist die Erfassung von Vögeln über deren Gesänge sowie der Fledermäuse über deren Rufe. Beide Methoden sind im Biodiversitätsmonitoring Südtirol bereits im Einsatz (Fledermäuse; Automatisiertes Monitoring der Avifauna). Aber auch für die Erfassung von wirbellosen Tieren (v.a. Insekten und Spinnentieren) ist ein automatisierter Ansatz vielversprechend und auch bei Pflanzen findet die visuelle automatisierte Erkennung Einsatz.

Die Pilotstudien IAS (Invasive Alien Species) und ABMS (Automated Biodioversity Monitoring System) kombinieren die genannten Ansätze für die Erfassung von Vögeln, Fledermäusen, Nachtfaltern und Gefäßpflanzen. Die Pilotstudie IAS ist im Jahr 2023 gestartet und verwendet die automatisierte visuelle Erfassung als Frühwarnsystem und eventuell Monitoring für invasive Neophyten und Neozoen (v.a. Nachtfalter). Startschuss der Pilotstudie ABMS war 2024. Sie beinhaltet die Installation von Monitoringstationen in Schutzgebieten. Dabei werden neben Nachtfaltern auch Vögel und Fledermäuse erfasst, also Tiergruppen mit besonders hoher Bedeutung für den Naturschutz in der Europäischen Union.

Methoden

Zum Einsatz kommen die folgenden Instrumente:

CamAlien:

Der CamAlien ist ein Hochgeschwindigkeits-Kamerasystem, das an einem Auto montiert wird und hochwertige Bilder der Straßenbegleitvegetation bei Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h aufnimmt. In der Pilotstudie IAS wurde sie von den Partnern auch für die Datenerfassung an den Seiten von Bahngleisen und Flüssen getestet. Die Bilder werden auf einer SSD gespeichert und anschließend in ein Datenarchiv der Universität Aarhus übertragen. Die Pflanzenbestimmung erfolgt mithilfe eines Modells, das von Pl@ntNet entwickelt wurde. Für jedes Bild wird eine Liste von Arten zusammen mit den entsprechenden „Confidence scores“ ausgegeben. Die Standortkoordinaten jedes Bildes werden erfasst, was die Erstellung von Verbreitungskarten ermöglicht.

UKCEH AMI-Traps:

Die UKCEH AMI (Automated Monitoring of Insects)-Trap ist eine Kamerafalle, die eine Kombination aus UV- und Weißlicht verwendet, um nachtaktive Insekten auf eine weiße Platte anzulocken. Immer wenn ein Insekt vor die Kamera fliegt, wird ein Bild aufgenommen und auf einer Solid-State-Drive (SSD) gespeichert. Diese Bilder werden anschließend in ein Datenarchiv an der Universität Aarhus übertragen und schließlich von drei Modellen verarbeitet, die von der Universität Aarhus entwickelt wurden. Diese Modelle identifizieren die Tiere auf jedem Bild und klassifizieren sie auf einer breiten taxonomischen Ebene (Ordnung), im Fall von Nachtfaltern wenn möglich Art-Ebene. Die AMI-traps werden entweder über das Stromnetz oder mit Solarzellen betrieben, damit sie autonom im Feld arbeiten können.

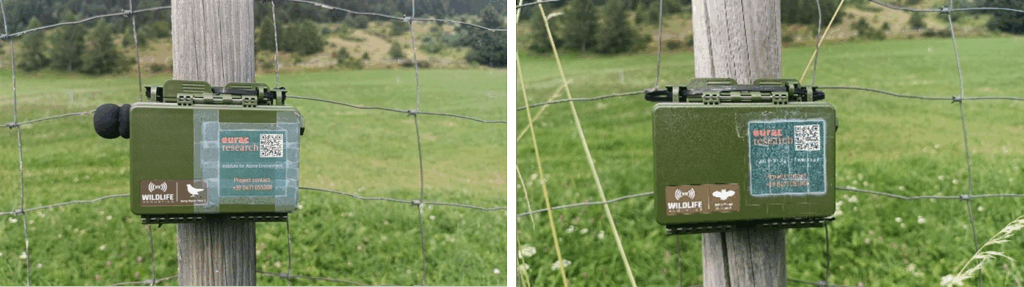

SongMeter Mini 2 und SongMeter Mini 2 Bat

Die Firma WildlifeAcoustics stellt Audiorekorder mit dem Namen SongMeter her, die speziell für die Aufnahme von Tieren entwickelt wurden. Im Freien aufgestellt, nehmen sie mithilfe sensibler Mikrofone Vogelstimmen und Fledermausrufe auf und speichern diese auf einer Speicherkarte ab. Am Computer können diese Audiodateien dann heruntergeladen und analysiert werden, wobei aufgrund der großen Datenmenge KI-Tools zum Einsatz kommen. Vor allem für die Bestimmung der Vogelarten gibt es ein ausgeklügeltes und frei verfügbares Tool namens BirdNET, das über 6000 Vogelstimmen weltweit erkennt. So lassen sich anhand der Aufnahmen Rückschlüsse auf die Vogelartenvielfalt in der Region ziehen.

Standorte

IAS Pilot Study: AMI-Traps

Für die Installation der AMI-Traps im IAS-Projekt zur Erfassung von Nachtfaltern wurden drei Standorte gewählt, die potenziell eine besondere Bedeutung für die Einwanderung von invasiven Tierarten haben: der Bozner Bahnhof, die Bozner Industriezone und die Botanischen Gärten von Trauttmansdorff. Bahnhöfe spielen allgemein in der Invasionsbiologie eine besonders große Rolle, da Züge, besonders Güterzüge, wichtige Vektoren für die zufällig Einfuhr von Organismen sind. Ähnlich gelagert ist der Fall bei Industriegebieten: Auch der Warentransport anhand von LKWs fördert den globalen Transport von Tier- und Pflanzenarten. Botanische Gärten, schließlich, erfordern die Einfuhr von zahleichen Pflanzenarten, die ihrerseits Nahrungspflanzen für zahlreiche exotische Tierarten sind.

IAS Pilotstudie: CamAlien

Als Teststrecken wurden verschiedene Verkehrswege in Südtirol gewählt. Straßenränder gehören zu jenen Lebensräumen, die besonders günstig für die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten sind. Befahren wurden dabei die Hauptverkehrsadern Südtirols zwischen Salurn, Mals, Innichen und Brenner. Da auch die Bereiche entlang der Bahngleise günstige Bedingungen für die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten bieten, wurde zusätzlich ein Probelauf des CamAlien-Systems im SAD-Zug auf der Strecke Meran–Mals und Mals–Meran durchgeführt. Die Erhebungen wurden bestmöglich mit den weiteren Monitoringaktivitäten des BMS kombiniert.

ABMS Pilotstudie: AMI-Traps & SongMeter

Jedes Teilnehmerland war angehalten drei Standorte auszuwählen, je einen in einem naturnahen Waldgebiet, einen an einem naturkundlich wertvollen Graslandstandort und einen in einem Feuchtlebensraum. In Südtirol wurden ausgewählt:

- Waldstandort Montiggler Wald: Im Montigglerwald am Kalterer Mitterberg wurden insgesamt 30 ha als Ruhezone ausgewiesen. Das heißt, sie werden für eine bestimmte Zeit komplett außer Nutzung gestellt. Im Rahmen des BMS wurde hier ein Monitoringpunkt eingerichtet, um die weitere Waldentwicklung besser zu verstehen. Der untersuchte Bestand besteht aus einem wertvollen Laubmischwald mit Hopfenbuche und Flaumeiche; der Monitoringpunkt befindet sich in einer kleinen Lichtung, die besonders günstige Bedingungen für Nachtfalter bietet.

- Graslandstandort Vinschger Sonnenberg: Hierbei wurde eine Fläche im LTSER-Gebiet Matsch (Mazia-Matsch Grassland – Italy | DEIMS-SDR) ausgewählt. Er befindet sich im Bereich Muntatschinig am orographisch rechten Taleingang des Matscher Tales. Die Trockenrasenbestände im Gebiet sind naturschutzfachlich von europäischer Bedeutung, zumal sich hier zahlreiche Arten finden, die in Mittel- und Westeuropa auf wenige, inselhafte und steppenartige Bereiche beschränkt sind. Zudem bietet die LTSER Station im Gebiet geeignete Infrastruktur und die Möglichkeit zum Austausch und Vergleich von Forschungsdaten.

- Feuchtlebensraum Südufer Kalterer See: Der Kalterer See ist das größte und bedeutendste Feuchtgebiet in Südtirol und spielt vor allem als Lebensraum und Rastplatz für Vögel eine wichtige Rolle. Am Südufer befindet sich ein breiter Schilfgürtel, wo bereits im Rahmen des BMS ein Monitoringpunkt eingerichtet wurde. Außerdem befindet sich hier auch eine Vogelberingungsstation, welche ebenfalls von Eurac Research mitbetreut wird.

Kontakt:

Allgemein: Julia.Seeber@eurac.edu, Helene.Blasbichler@eurac.edu

ABMS: Jarek.Scanferla@eurac.edu

Partner:

IAS: France (OFB), Sweden (SEPA), Denmark (MoE_DK), Czech Republic (NCA CZ), Slovakia (SAS), Bulgaria (ExEA), Croatia (MESD), Portugal, the Azores (FRCT), Israel (MoEP) and Belgium (VL O).

ABMS: Belgium (VLO) , Bulgaria (ExEA), Czech Republic (NAC CZ), Croatia (MESD), Denmark (MoE_DK), Finland (MoE_FI), Germany (BMUV), Ireland (NPWS), Netherlands (NWO), Slovakia (SAS), Spain (DACC), Sweden (SEPA)